【図工鑑賞】鳥獣戯画~『倒れた蛙』の謎~

.

図工の製作がひとまず終わり、秋のイベントも一息ついたので、まったりと図工の鑑賞。

図工の鑑賞授業は、何度やっても飽きないくらい好きで、子どもも

「またやろう!」

と必ず言ってくれる。

なぜなら、他の教科(とくに算数)とは違って、完全に

「言ったもの勝ち」

だからだろう。

好きなことを言えるし、そのことを認めるしかない、という構造。

不確定なものを、不確定な脳で、わいわいと言い合うだけ。

他と競争したり、張り合う必要はない。

自分の脳みそが、なんでこう働くのだろうか、と不思議になってくる。

ある種の、セラピーのようなもの、かもしれない。

(まあ、言う人に言わせれば、子どもの遊びはほとんどがセラピーらしいが)

鳥獣戯画、という有名な絵巻物。

これが、小学生にはずいぶん人気で、

「かっわいいいーーーー」

である。

これが平安時代のものだ、というと、しばらくみんな無言になる。

なんでこんなかわいいセンスが当時にあったのか、とみんな驚くが、実は日本人はこの感性を失わないまま、ずっと現代まで生き続けている、というのが実際なんだろう。

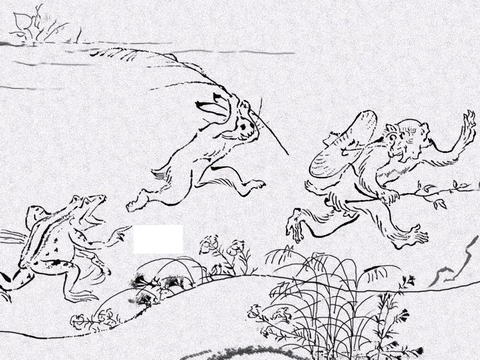

鳥獣戯画のある個所に、『倒れた蛙』がいる。

クラスで鑑賞していくうち、このカエルに焦点が当たった。

「ぼくは、このカエルは猿に殺されたと思います」

という子がいる。

「ぼくも」

と賛成意見が多数。

みんな、この絵のつづき、右側にいる、逃げた猿に注目し、関連を考えたらしい。

「わたしは、猿が持っていた、するどい茎の先で、ぶすっと蛙のお腹を突き刺して、殺したんだと思う。山から下りてきた猿が、強盗をはたらいたんだと思う」

クラスで一番おとなしい女の子がこういうことを言うので、がぜん盛り上がってくる。

殺し

強盗

こんな単語が、教室の中をやすやすと飛び交うため、ちょっと私は気が咎めるが、仕方がない。

ところが、これを「殺し」だとは思わない子もいる。

「えー、ぼくは殺したんじゃなくて、ただ転ばせたんだと思う。ふざけて足を引っかけたかなにかで・・・。その証拠に、倒れた蛙のまわりにいる狐とか、あんまり驚いてないし、むしろ笑ってるみたいだから」

ふむふむ。

たしかに、殺しだとすれば、もっと状況が殺伐とするか、非常事態だ、という緊迫した雰囲気が出るかも。

絵をみるかぎり、なんともほんわかとした平和な空気が流れている。

これは、『殺し』じゃ、ないかもな。

ここまでくると、そもそも鳥獣戯画の他の場面で、こうした殺伐とした事件を扱っているだろうか、と疑問が出てくるので、せっかくだから、と「甲の巻」をぜんぶ見た。

ところが、ここ以外は、ほとんど、のほほーん、とした空気である。

「殺人の意見を撤回します」

殺された、という刑事ドラマのような見立てをした女の子が、意見を取り消した。

そこで、新たな意見が。

「これ、酔っ払って倒れてるんじゃないの?」

なるほど。

そうかもな。

「だって、烏帽子をかぶったおじいさんの蛙とネコの左側で、蛙が里芋の葉をかぶって田楽踊りをしてる」

どれどれ、とみんなで確認。

そうだ。

これ、マツリだ。

みんな、お祭りに来てるんだ。

この烏帽子のネコが、人目を忍んできている風なのも、おそらくふだんはこんな場所にはこない位の高い貴族が、お祭りだからと久しぶりに外に出てきたんだろう。

お祭りなら、酔っ払っているのも分かるなあ。

だけど、じゃあ、なんで猿が逃げてるの?

ここで、ふだん、冗談ばかり言っている男の子が、

「カエルが、ひっくりカエルで、サルは、去る、ということじゃないの?」

あ~

だじゃれかよっ!

(ただ、それだけのことか!?)

図工の製作がひとまず終わり、秋のイベントも一息ついたので、まったりと図工の鑑賞。

図工の鑑賞授業は、何度やっても飽きないくらい好きで、子どもも

「またやろう!」

と必ず言ってくれる。

なぜなら、他の教科(とくに算数)とは違って、完全に

「言ったもの勝ち」

だからだろう。

好きなことを言えるし、そのことを認めるしかない、という構造。

不確定なものを、不確定な脳で、わいわいと言い合うだけ。

他と競争したり、張り合う必要はない。

自分の脳みそが、なんでこう働くのだろうか、と不思議になってくる。

ある種の、セラピーのようなもの、かもしれない。

(まあ、言う人に言わせれば、子どもの遊びはほとんどがセラピーらしいが)

鳥獣戯画、という有名な絵巻物。

これが、小学生にはずいぶん人気で、

「かっわいいいーーーー」

である。

これが平安時代のものだ、というと、しばらくみんな無言になる。

なんでこんなかわいいセンスが当時にあったのか、とみんな驚くが、実は日本人はこの感性を失わないまま、ずっと現代まで生き続けている、というのが実際なんだろう。

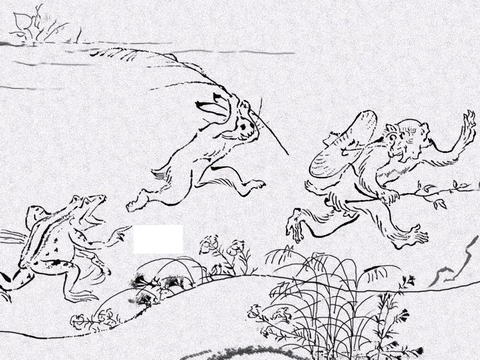

鳥獣戯画のある個所に、『倒れた蛙』がいる。

クラスで鑑賞していくうち、このカエルに焦点が当たった。

「ぼくは、このカエルは猿に殺されたと思います」

という子がいる。

「ぼくも」

と賛成意見が多数。

みんな、この絵のつづき、右側にいる、逃げた猿に注目し、関連を考えたらしい。

「わたしは、猿が持っていた、するどい茎の先で、ぶすっと蛙のお腹を突き刺して、殺したんだと思う。山から下りてきた猿が、強盗をはたらいたんだと思う」

クラスで一番おとなしい女の子がこういうことを言うので、がぜん盛り上がってくる。

殺し

強盗

こんな単語が、教室の中をやすやすと飛び交うため、ちょっと私は気が咎めるが、仕方がない。

ところが、これを「殺し」だとは思わない子もいる。

「えー、ぼくは殺したんじゃなくて、ただ転ばせたんだと思う。ふざけて足を引っかけたかなにかで・・・。その証拠に、倒れた蛙のまわりにいる狐とか、あんまり驚いてないし、むしろ笑ってるみたいだから」

ふむふむ。

たしかに、殺しだとすれば、もっと状況が殺伐とするか、非常事態だ、という緊迫した雰囲気が出るかも。

絵をみるかぎり、なんともほんわかとした平和な空気が流れている。

これは、『殺し』じゃ、ないかもな。

ここまでくると、そもそも鳥獣戯画の他の場面で、こうした殺伐とした事件を扱っているだろうか、と疑問が出てくるので、せっかくだから、と「甲の巻」をぜんぶ見た。

ところが、ここ以外は、ほとんど、のほほーん、とした空気である。

「殺人の意見を撤回します」

殺された、という刑事ドラマのような見立てをした女の子が、意見を取り消した。

そこで、新たな意見が。

「これ、酔っ払って倒れてるんじゃないの?」

なるほど。

そうかもな。

「だって、烏帽子をかぶったおじいさんの蛙とネコの左側で、蛙が里芋の葉をかぶって田楽踊りをしてる」

どれどれ、とみんなで確認。

そうだ。

これ、マツリだ。

みんな、お祭りに来てるんだ。

この烏帽子のネコが、人目を忍んできている風なのも、おそらくふだんはこんな場所にはこない位の高い貴族が、お祭りだからと久しぶりに外に出てきたんだろう。

お祭りなら、酔っ払っているのも分かるなあ。

だけど、じゃあ、なんで猿が逃げてるの?

ここで、ふだん、冗談ばかり言っている男の子が、

「カエルが、ひっくりカエルで、サルは、去る、ということじゃないの?」

あ~

だじゃれかよっ!

(ただ、それだけのことか!?)